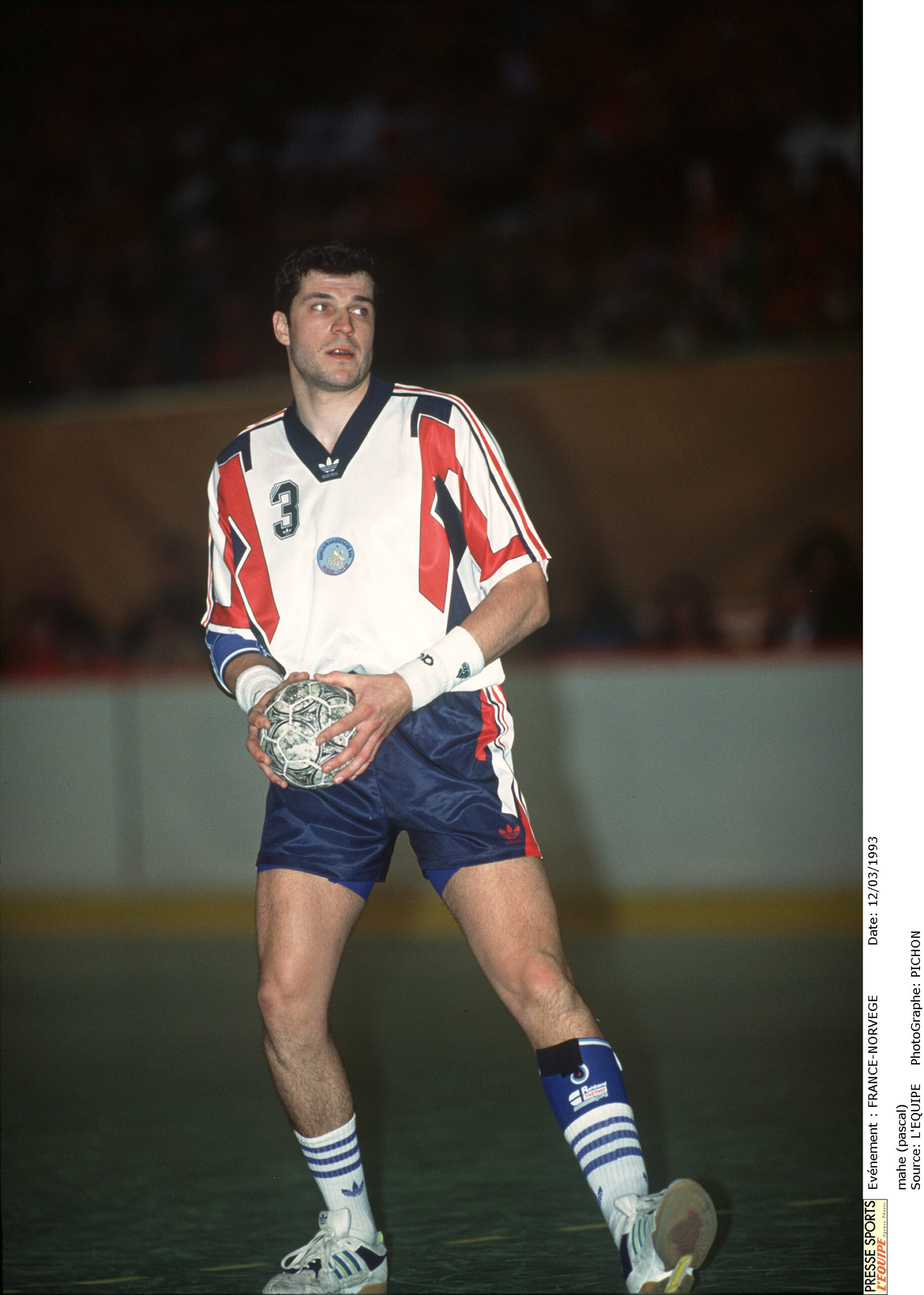

Trente ans après la médaille d’argent mondiale décrochée en Suède face à la Russie par les Bleus de Pascal Mahé et Jackson Richardson, leur fils, Kentin et Melvyn ont à leur tour l’occasion, pourquoi pas, de frapper un grand coup à Stockholm, théâtre majestueux de la finale.

C’était une veille de Printemps, en 1993. Au Globe Arena de Stockholm. Sur le parquet, ceux qui allaient devenir les Barjots. Dans la tribune, des passionnés, des supporters, quelques familles aussi, celle des Mahé par exemple : Karine, la maman ; Kentin et Viktor, les deux fils. C’était il y a trente ans. Quatre ans avant la naissance de Melvyn Richardson dont le papa était lui aussi opposé aux Russes dans cette finale inédite. C’était surtout la première médaille mondiale pour le handball français.

À Karlstad d’abord, puis à Halmstad, les Bleus de Daniel Costantini avaient soufflé le chaud et le froid avant de décrocher cette breloque, sept mois après l’épopée barcelonaise. Ils n’avaient certes perdu que deux rencontres, la première face à la Suisse puis donc cette finale devant des Russes mieux apprêtés. Mais ils étaient passé par tous les états, moins magiques et conquérants qu’en terres catalanes, et même réalisé un véritable holdup face à la Roumanie au premier tour. « À Barcelone, résumait alors Daniel Costantini, en un regard, ils se comprenaient. En Suède, ils se parlaient, mais ne se comprenaient pas. »

Un peu quand même. Au point de se requinquer lors du tour principal et de décrocher le droit de défier la bande de Vladimir Maximov. Sans suffisamment de fraîcheur, ils n’ont jamais vraiment existé dans cette finale. Le mur dressé par Vyacheslav Atavin, Oleg Grebnev et Dmitriy Kiselev était infranchissable et Talant Dujshebaev (6 buts) et Valeri Gopin (5 buts) savaient déjà tout faire quand Vassili Kudinov (6 buts) présentait, lui, un très solide potentiel. « Ils avaient une telle densité physique, indique Pascal Mahé, une telle qualité technique qu’il nous a été impossible de rivaliser jusqu’au bout. »

Pascal Mahé (297 sélections), la poutre de l’édifice bleu. Avec Jackson Richardson (417) il figure toujours dans le Top 10 des Français les plus capés. Tous deux posent côte à côte sur la fameuse photo de Dimitri Iundt, entièrement nus, la partie la plus intime de leur corps masquée par un béret. « Nous étions en plein affichage de notre identité, rigole Pascal Mahé. Nous avions une furieuse envie de partager notre folie, même si elle ne représentait que partiellement tous les efforts que nous avions consentis pour en arriver là. »

Le béret, c’était un clin d’œil, la marque de leur extravagance. Ils avaient bien imaginé grimper sur le podium avec une baguette de pain et une bouteille de vin dans chaque main, mais ils avaient fini par se résigner. Ce béret a au moins autant marqué les esprits que les maraudages de Jackson Richardson ou la puissance des missiles de Frédéric Volle. D’ailleurs, au gré de ces deux aventures, en Espagne et en Suède, la FFHandball avait glané 14 000 licences supplémentaires pour atteindre la barre historique des 190 580 licenciés.

Pourtant, coincée entre le bronze historique aux JO de Barcelone et le titre mondial de Reykjavik en 1995, cette médaille n’a pas forcément eu le retentissement attendu. Cette équipe était pourtant la première à atteindre une finale de Championnat du monde dans un sport collectif, et le fameux Patrick Poivre d’Arvor avait même ouvert son JT du 20 mars 1993 par quelques images tournées dans le Globe Arena de Stockholm. « On ne retient que les vainqueurs, souligne Pascal Mahé. Mais je me souviens que Daniel (Costantini), dans le vestiaire, nous avait dit que cette performance nous engageait sur la route du titre 1995. C’est le moment où tout s’est enclenché. Où le handball français s’est engagé dans une dynamique complètement différente. »

Il reste alors ces images. Le fameux béret sur le podium puis dans le vestiaire. Les facéties de Philippe Gardent dans la piscine de l’hôtel de Karlstad, les grimaces de Laurent Munier et Stéphane Stoecklin. La soirée du lendemain dans le quartier de Saint-Germain-des-Près avec les amis rugbymen auteurs du Grand-Chelem. Et puis ces deux mini-bus partis de la place du Châtelet le 9 mars avec d’authentiques passionnés à leur bord : Christine Costantini, l’épouse du sélectionneur; Monique Ansquer, Guy Otternaud, l’un des pionniers du handball en Aquitaine; Gérard Gaume, CTD du Var; Serge Kinné, cadre technique de la Ligue de Lorraine; Rémy Sage, entraîneur de Thionville; Bertrand Claret, dirigeant de Chambéry; Renaud Lacombe et Bertrand Férignac, anciens joueurs de Montpellier; Alain Voyer, journaliste au Dernières Nouvelles d’Alsace; Patrick Bourguignon, un vrai supporter, et Jean-Louis Michel, rédacteur en chef de Handball Hebdo. 5629 kilomètres parcourus l’espace de onze jours à travers l’Allemagne, le Danemark, la Suède.

Kentin et Melvyn ont déjà entendu toutes ces histoires. Qui sait s’ils n’auront pas l’occasion d’écrire un nouveau chapitre, le 29 janvier, dans ce même Globe ? Peut-être que la famille Mahé se déplacera d’ailleurs à nouveau. Karine, la maman de Kentin, est Suédoise et ce moment aurait alors un goût forcément particulier. Des idées, au cas où, pour célébrer un titre ? « Le Hard Rock Café, répond Jackson Richardson. C’est là-bas que nous avions célébré notre médaille. Une soirée mémorable. D’ailleurs, j’ai un message pour Melvyn : si tu passes là-bas, il doit y avoir une chemise ou un costume que j’ai dû oublier… »

Philippe Pailhoriès